最新入試情報

【愛知県】公立高校入試の過去問はいつから、何年分解けばいい?

秋から過去問に取り組む方も多いのではないでしょうか。過去問を解くことで、入試問題の傾向をつかんだり、問題の形式に慣れたりすることができます。「過去に出た問題はもう出ない」と考えず、必ず解きましょう。

愛知県では2023年度(令和5年度)入試から制度の変更がありました。その変更の内容と対策方法を含め、合格するための過去問の解き方をお伝えします。

2023年度から愛知県公立高校入試はどう変わった?

1回の学力検査でA・Bグループの合格者を決める

2022年度入試まではA・Bのグループごとに実施していた学力検査が2023年度からは1回となり、1回の学力検査で校内順位をもとにA・Bのグループ(第1志望、第2志望)の中から合格者が決定されるようになりました。

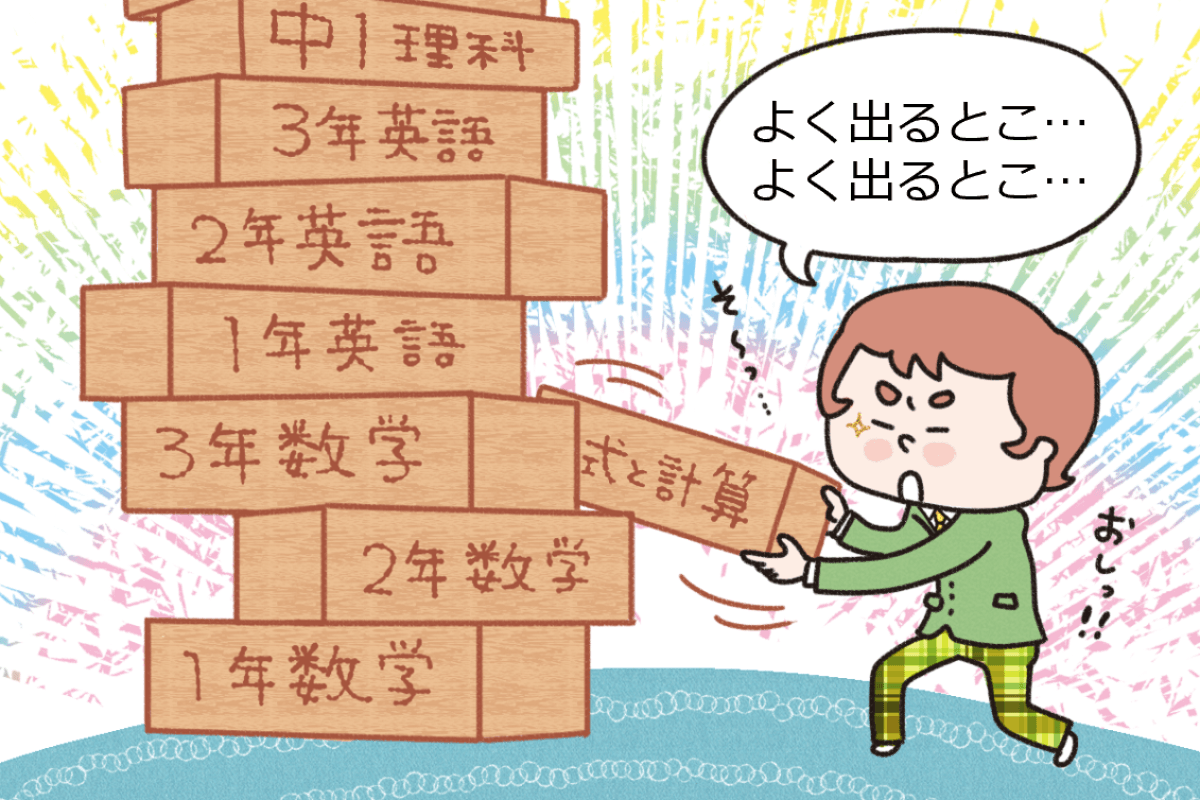

A・Bグループそれぞれで問われていた力が、1回の入試で問われるようになったので、過去問の対策としては、A・Bグループどちらの問題もやっておくことをおすすめします。

マークシート形式に

記述式だった一般選抜の学力検査が、2023年度入試からはマークシート形式で実施されています。解答内容によって、マーク欄の塗り方(複数個選択や複数箇所に解答など)が異なるので、解答方法などを事前に確認しておくとよいでしょう。

また、文章記述はなくなったものの、解答をまとめるための思考の流れは身につけておくことが求められます。記述で解けるようになっておく、ということはとても大切なことです。

「マークシートになったら記述はないからやらなくてよい」とせず、すべて解答できる力を身につけておきましょう。

1.過去3年分、できれば5年分に取り組む

出題傾向をつかみ、問題の形式に慣れるためには、複数年度の過去問に取り組む必要があります。

最新年度からさかのぼる

過去問は、最新の2025年度(令和7年度)から順に、さかのぼるように解くのがよいでしょう。とくに、2025年度と2024年度の問題は複数回解いて、マークシート形式に慣れましょう。

2021年度の問題は、中学校等において休校措置が実施されたことを踏まえ、基礎的、基本的な問題をより重視して出題されましたが、2021年度入試の過去問も受験対策として有効です。しっかりと取り組みましょう。

A・B両方解けば2倍の演習量

2022年度入試まではAグループとBグループに分けて学力検査が行われていたため、異なる分野が出題される傾向がありました。2022年度以前の過去問は両グループの問題を解くことでより効果的な対策ができます。

できれば5年分に挑戦したい

進研ゼミ『中三受験講座』では、解答解説つきの過去問を、8月号~10月号に過去3年分をお届けします。実力を伸ばしたい教科は、書店などで購入して4年前、5年前の過去問にも取り組みましょう。

過去問演習は9月後半からスタート!

過去問にしっかりと取り組むためには、大変時間がかかるので、計画的に進める必要があります。英語や国語など、今のうちからできる教科は早めに始めておくと直前にあわてずにすみます。数学などは単元学習がだいたい終わる12月頃から始めることを目安にしましょう。

2.「入試本番」に近い環境をつくって緊張感アップ!

入試本番で実力を発揮するために、緊張感をもって過去問演習に取り組みましょう。

静かな環境で集中モードに

過去問演習を中断することのないよう、集中できる環境で解き始めましょう。机の上も、問題と解答用紙と筆記用具のみを置くなど、入試本番を想定するとさらに効果が高まります。

必ず時間を計る

| 教科 | 時間 | 配点 |

|---|---|---|

| 国語 | 9:10~9:55 | 22点 |

| 数学 | 10:20~11:05 | 22点 |

| 社会 | 11:30~12:15 | 22点 |

| 理科 | 13:15~14:00 | 22点 |

| 外国語(英語) (聞き取り検査を含む) | 14:25~15:30 | 22点 |

国語、数学、社会、理科の検査時間は、1教科あたり45分です。外国語(英語)は、聞き取り検査10分程度と筆記検査40分です。試験当日と同じ時間でやることをおすすめします。朝から頭を働かせられるか、お昼をはさんだあと疲れも増すなか、どう集中するかなども経験しておきましょう。

一定時間考えてもわからない問題は印をつけたうえで次の問題に移るなど、問題ごとの時間配分も練習しましょう。

3.目標点との差を確認し、間違えた問題は解き直しを!

過去問を解くと、その時点での実力がわかります。間違えた問題は解けるようになるまで演習しましょう。

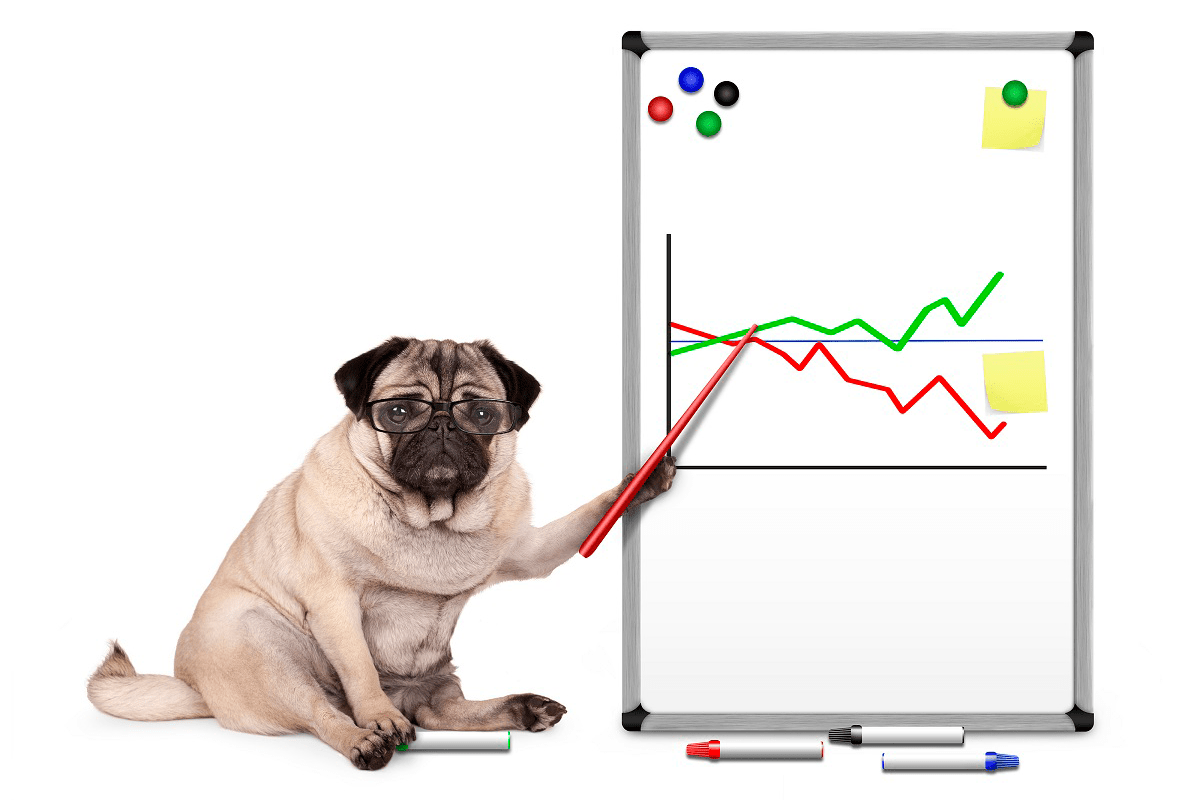

目標点を意識する

解き終わったら自己採点をしましょう。入試問題は、年度ごと、教科ごとに難易度が異なります。合格者の平均点を見ると、その変動の様子がわかりますので、目安として参考にするとよいでしょう。

学校によって目標点が異なります。愛知は1点のミスで合否が分かれます。間違った問題が1点問題なのか、2点問題なのかも確認して、どの問題を解いていくべきなのかなどの優先順位を検討しましょう。

2023年度からは学力検査が1回となったため、平均点はA・Bグループ共通となります。

| 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2025 | 15.8 | 13.4 | 12.4 | 11.1 | 13.9 |

| 2024 | 11.3 | 12.3 | 13.0 | 11.4 | 14.8 |

| 2023 | 14.9 | 15.2 | 11.7 | 12.5 | 12.8 |

| 2022 | 14.3 | 11.7 | 13.0 | 11.6 | 12.4 |

| 2021 | 16.1 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |

| 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2025 | 15.8 | 13.4 | 12.4 | 11.1 | 13.9 |

| 2024 | 11.3 | 12.3 | 13.0 | 11.4 | 14.8 |

| 2023 | 14.9 | 15.2 | 11.7 | 12.5 | 12.8 |

| 2022 | 16.4 | 13.2 | 14.8 | 11.0 | 13.0 |

| 2021 | 15.2 | 12.9 | 12.6 | 11.9 | 12.7 |

もちろん、入試問題には、中3の冬に中学校で習う範囲も含まれます。この時点で目標に届かなくても、焦る必要はありません。秋のうちは入試問題の傾向をつかみ、入試本番に向けて解けるように実力をつけましょう。

「ゼミ」で合格した各高校の先輩の中学校の成績や学力検査の点数がわかる「内申点・入試当日点(公立)」データや47都道府県別高校入試セミナーも参考にしましょう。

間違えた問題は解き直しをする

間違えた問題だけでなく、「なんとなく解けた」という問題も要注意です。解けた問題も、間違えた問題も、解答・解説をよく読んで理解を深めましょう。

数日たってから、再び同じ問題に取り組んで、解けるようになったかどうかを確認することが大切です。すらすらと解けるようになるまで何度も繰り返しましょう。

また、忘れていた暗記事項などは<入試によく出る基礎>など、ふだんから使っている暗記帳や問題集に書き込むのもおすすめです。入試会場に持っていくことで直前の見直しができます。

志望校の合格可能性をくわしくアドバイス!

最終的には、志望校の難易度や、お子さまの内申点によって、「目標点」は異なります。<保護者向け 個別相談ダイヤル>では、お子さまの内申点や志望校を踏まえたうえでの具体的な入試目標点(過去問を解くときの目安)などをお伝えしています。ぜひお電話でご相談ください(予約制)。

※上記の<保護者向け 個別相談ダイヤル>は進研ゼミ会員限定のサービスとなります。必ず保護者の方から、会員番号をご用意のうえ、おかけください。

※ご相談日時の予約が必要です。予約時間は12時~18時開始の枠から選択可能です。予約日時に、窓口からお電話いたします。

入試まで残り数か月ですが、秋からの過去問演習でかなりの得点力がつきます。ぜひ、しっかりとやりきって、志望校の合格を勝ち取りましょう。

なぜ過去問演習が必要なのかについては、以下の記事でお伝えしています。