小学生気分にオサラバ! 期末テストは準備が肝心

中1|6月号もっちー先輩 2025年度入試で合格

トクイ教科:英語 ニガテ教科:数学

部活:パソコン部

志望校合格までの壁:苦手の数学の力をどこまで押し上げられるか。

▼ 体験談から読む

▼「中1の6月号おすすめ活用法」を先に読む

内申点対策

初の期末テストは、中間テストの失敗を生かして

中1の1学期は、まだ中学校の定期テストがどんなものなのかよくわかっていませんでした。最初の中間テストはほとんど準備をせずに受けて、平均点は何とか超えたものの、わからない問題がいくつもあるというショックな結果に。小学校のときは授業を聞いていればテストにも対応できたのですが、中学校ではそうはいかないと、何となく気づきました。

期末テストは9教科。「中間テストより4教科も多いのに何もしないのはちょっとヤバいな」と、ワークはまじめに解いて提出。〈定期テスト予想問題デジタル〉にも取り組み、中間テストの出題形式をふまえて、とくに社会や理科の記述問題対策をしました。今から振り返れば、まだ危機感は薄く、本格的な準備を始めたのはテスト期間である1週間前から。それでも中間テストのときに比べれば「見たことがあるな」という問題が増えて、多くの教科で80点台、90点台を取れました。テスト期間前も〈チャレンジ〉だけは最低限こなしていたので、気が付かないうちに早めの対策ができていたのかもしれません。

その後もテストの経験を積むごとに準備の仕方がわかってきて、中2になると、ワークや「ゼミ」の教材はテスト1週間前までに終わらせ、テスト期間は仕上げ段階にしていました。中1、1学期の期末テストのプチ成功体験が、準備の大切さを知るきっかけになりました。

日ごろの学習で間違えた問題を、テスト前にまとめて復習

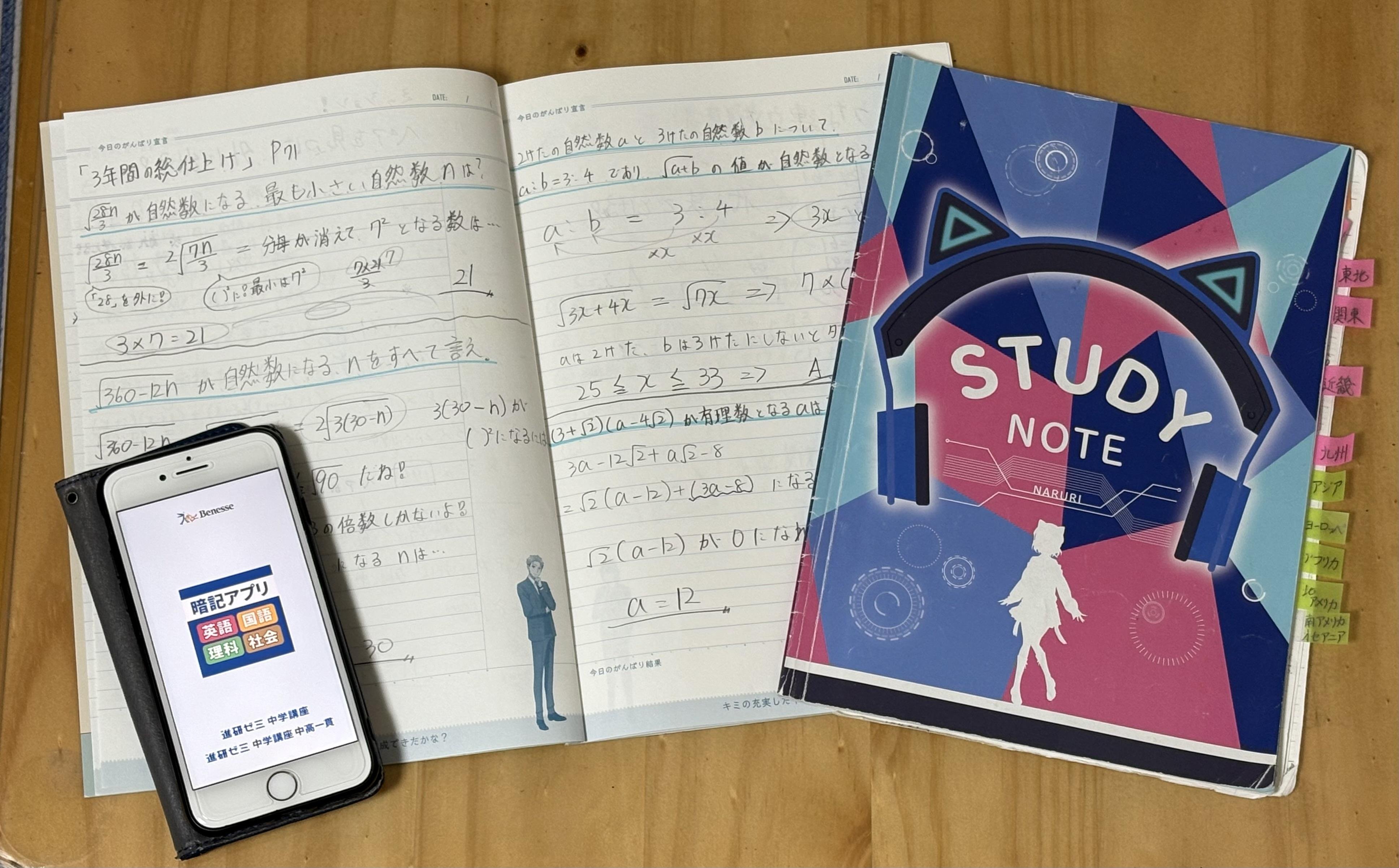

定期テスト前にあわてて準備するのでは遅く、毎日コツコツ進めておくことが大事だとわかってからは、日ごろの学習時に、間違えた問題をマークするようにしていました。学校のワークには印を直接つけ、〈デジタルチャレンジ〉は、問題の番号をメモしておきます。

そしてテストが近づいてきたら、マークした問題を復習します。そのとき、できるだけやさしい問題から取り組むのがコツ。いきなり難しい問題に取り組むと、ざせつしてしまうからです。問題をざっと見直して、理解があいまいそうだったら解き直します。だんだんレベルを上げていき、難しい問題に挑戦。解けなさそうだったら解くのをいったんやめて、基礎問題や教科書からやり直していました。このように進めると、途中でイヤになることなくテスト前の復習ができ、点数アップにつながりました。

志望校選び

いろいろできる高校なら、やりたいことが見つかりそう

中1、2のころにも先生からは津高校をすすめられていたんですが、将来なりたいものが決まっていないからか高校選びに全く興味がわきません。「家からいちばん近い高校でいいや」くらいに思っていました。中3の夏、先生からうるさく言われるし(笑)、周りも志望校をすでに決めた人が多く、ちょっと焦ったのもあって、津高校について初めて調べてみました。

パンフレットやWebサイトを見てみると、生徒一人ひとりの個性を大事にしていて、部活もたくさんある。ここならやりたいことが見つかるかもしれない、と思えました。当時の模試で、津高校の判定はAやB。先生は「今の頑張りを続けていけばいける」と言います。自分でも、苦手の数学を他教科で補えれば何とかなるかな、と感じたので、そのままめざすことに決めました。

受験勉強

1日の学習時間や各教科の学習バランスをスマホで管理

受験勉強を始めたのも中3の夏です。同じく津高校を志望している同級生が休み時間にも勉強しているのを見て、「この時期からそんなにやらないといけないんだ」と、受験のハードさを認識しました。

ただ、いざ始めようとしても、何をどれくらいやったらいいのか見当がつきません。同じレベルの高校に受かった人の勉強時間をネットで調べると、学校がない日は1日6時間以上が目安のようです。それを目標に、スマホのタイマーやストップウオッチ機能を使って時間を測りながらの勉強を始めました。

中心は、苦手な数学。勉強時間の半分は数学に使いました。好きな教科ばかりやってしまうのを防ぐ意味でも、時間を測ることにはメリットがあります。〈デジタルチャレンジ〉で復習、〈エベレス〉(※有料オプション教材)で実戦演習を進めていくと、過去に習った内容もよく理解できていないことがわかり、分野によっては中1の教材からやり直しました。

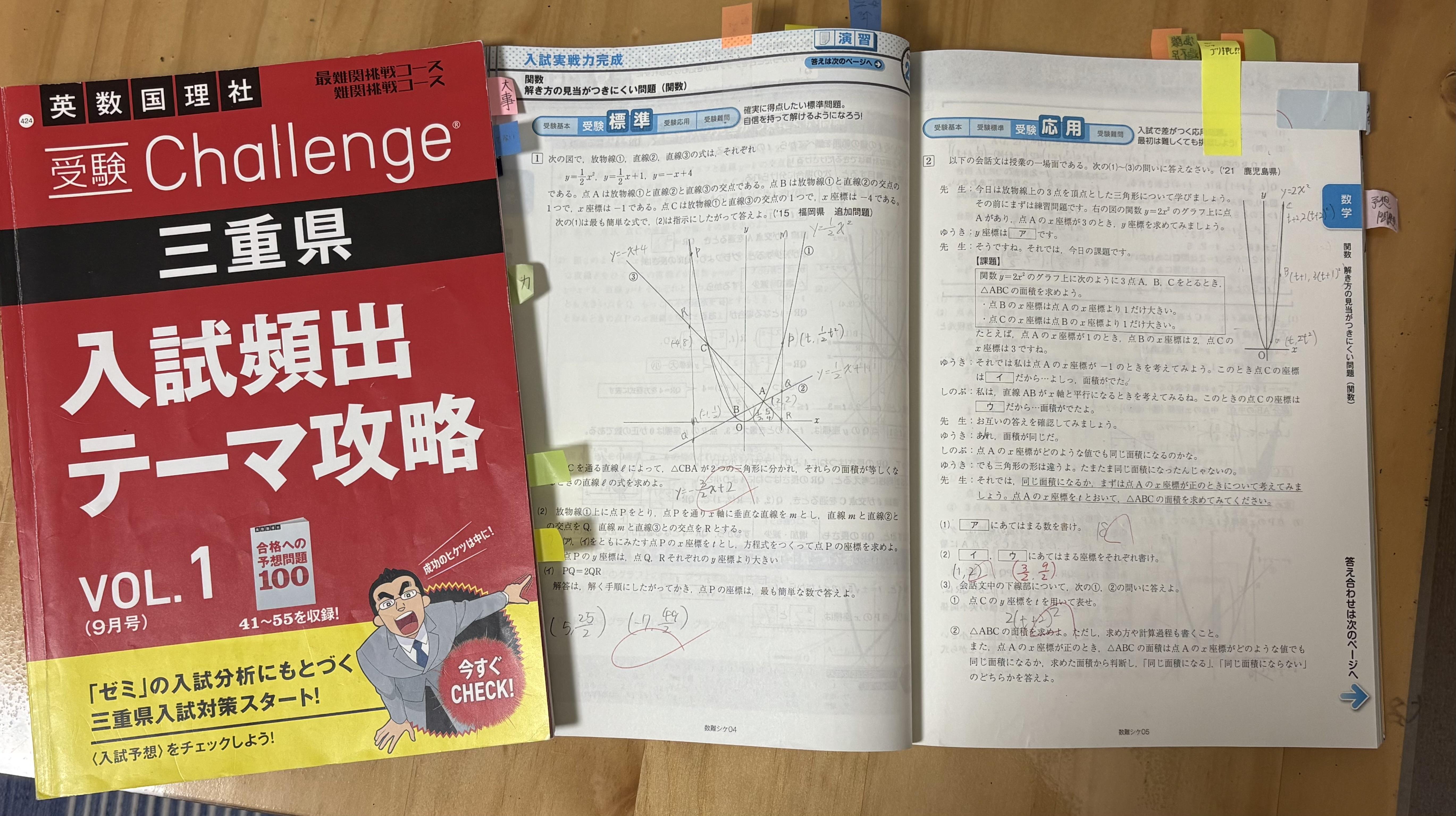

過去問5年分×3周を「ゼミ」教材と共に

受験1か月前ごろは、解けない問題に出合うたびに「これが本番で出たらどうしよう」という不安におそわれていました。そわそわして集中できず、何をしたらいいのかわからなくなることも。「ゼミ」の「過去問5年分を3周解こう」というアドバイスを思い出して、県の過去問を繰り返し演習していました。

市販の過去問では解き方がよくわからない問題に対しては、〈入試過去問徹底解説〉が役立ちました。難しい問題が多かった数学の分野融合問題についても、〈入試過去問徹底解説〉にはいろいろな解き方が載っていてわかりやすく、読むと多少なりとも安心できました。

最後まで不安は消えませんでしたが、「明らかに難しい問題は捨てて、解ける問題を確実に解けばきっと大丈夫だ」と割り切ることで、少し気持ちが軽くなった気がします。

入試本番

数学を英語でカバーしようとするも、リスニングがよく聞き取れず…

手洗い、うがいを徹底して体調には気を付けていたのに、本番数日前からのどの調子がイマイチ。当日は緊張しているうえに、席が一番前で試験官からのプレッシャーを感じるなど、不安要素がいっぱいでした。〈チャレンジ〉の先生たちがくれた「緊張するということは、それだけ頑張った証拠」という応援の言葉を胸に、ゆっくり呼吸をして気持ちを落ち着かせました。

問題の数学は、対策を積んだなりの実力は出せたものの、やっぱり難しい。得意の英語でばん回しようと思ったのに、リスニングの音量が小さく、過去問に比べると早口でごにょごにょしゃべっていて聞き取りづらい! 英作文でも単語をど忘れしたりして、あまり自信がもてる出来ではありませんでした。

実は、合格発表の瞬間は覚えていません。合格がわかったらすぐに自宅を出ないと手続きに間に合わず、時間に追われてバタバタで…。入学式の日を迎えて、ようやく「受かったんだ」と実感がわいてきました。

合格の秘訣

周りに惑わされず、やってきたことを信じて

周りには塾に通っている人が多く、その人たちが学校で塾の課題をやっている姿を見ると、気持ちが落ち着かない日もありました。そんなときに自分に言い聞かせていたのは、「私には進研ゼミがある」ということ。「ゼミ」だけでも十分な問題量があったので、焦って新しい問題集に手を出したりせず、教材に集中。〈チャレンジパッドNext〉に配信されるスケジュールをベースにして、自分のペースで学習を進めました。

(お母様から)ゼミの取り組み状況を見て「これなら大丈夫」と確信

私も中学生時代、最初の定期テストに小学校と同じ感覚で臨んで失敗したので、「中学校のテストは小学校と違うよ」と話してはいたんですが…。やっぱり経験しないとわからないですよね(笑)。その後、自分なりに対策するようになったところを見ると、よい薬になったようです。

志望校をなかなか決めようとしないので、学校の先生はやきもきされていたようですが、私はまったく心配していませんでした。というのも、定期テストの点数はよくなっているし、「進研ゼミ」を着実にこなしていることを〈取り組みお知らせメール〉で把握していたので、どの高校を選んでもきっと対応できるだろうと思っていたからです。

実際、サポートらしいサポートをほとんどせずとも、志望校を決め、自分で計画を立てて勉強し、合格を勝ち取ってくれました。「ゼミ」と受験を通して、コツコツ努力することを覚え、卒業時には学校の先生にもその変化をほめてもらえたようです。高校に入った今も、努力の姿勢は変わっていません。

※体験談は2025年度の入試情報です。

「進研ゼミ」で志望校合格へ!

中1の6月号おすすめ活用法

9教科成功のカギは計画と効率

計画を立てて優先度の高いものから対策を

6月下旬ごろから、多くの中学校で9教科の定期テストが行われます。なかには、今回が初めての定期テストという場合もあるでしょう。教科数が増えて、テスト対策をどのように進めるかとまどう中1生も多いようです。

9教科の対策はやることが多いので、計画を立てて優先度の高いものから演習を重ねることが大事。計画の立て方に慣れるまで、保護者の方のサポートがあると安心です。

自分に合った計画で、効率よく「演習」

『中一講座』では、優先して対策したい教科や学習時間に応じて、自分に合ったテスト計画を立てられます。

効率的に「演習」を進められるので、テスト対策はもちろん、学校のワークもはかどります。

「ハイブリッドスタイル」の方

「ゼミ」の定期テスト対策は、お子さま専用の14日間の学習計画表を自動で作成できます。テスト日程と範囲を登録して、「定期テストモード」へ切り替わるように設定しましょう。

そして、高得点を取るために〈定期テスト予想問題デジタル〉で繰り返し演習。5月号に引き続き暗記にも取り組みながら、〈超よく出る3題〉で出題傾向をつかみましょう。

「オリジナルスタイル」の方

計画を立てるときは、〈定期テスト大成功カレンダー&シール〉をご活用ください。「カレンダーにテストの日付を書くことから始めよう」などと声をかけ、計画づくりの手助けをお願いします。

学校のワークを含め、〈定期テスト厳選予想問題〉〈定期テスト暗記BOOK〉など、取り組む教材を洗い出して、いつ・どの教材の・どのページに取り組むかを決めるのがポイントです。

初めてのテスト対策も安心!

先日開催した「オンライン進路セミナー」では、初めての定期テストに向けた勉強法を解説。どのようにテスト勉強計画を立てればよいのか、どんな勉強をすればいいのか。「ゼミ」の先輩大学生の体験談などを交えて、今すぐまねできるテスト対策を紹介しました! 録画公開中ですので、ぜひお子さまと保護者の方で一緒にご視聴ください。

▲ 体験談も読む