実力も気持ちもアガる! 「計画」と「記録」がもたらす絶大な効果

中2|5月号るる 先輩 2025年度入試で合格

トクイ教科:数学 ニガテ教科:国語

部活:サッカー部

志望校合格までの壁:社会の記述問題を筆頭に、本番で合格に必要な点数が取れるかどうかの不安。

▼ 体験談から読む

▼「中2の5月号おすすめ活用法」を先に読む

内申点対策

「いつもの計画表」で、定期テストもワーク提出もうまくいく!

学校から提出を求められていたこともあり、学習計画表づくりは定期テスト前の恒例の取り組み。中2の1学期には、自分なりの計画パターンが確立していました。

まずテスト期間になる前に、土日を利用して学校のワークを自主的に1周解いておきます。そのうえで、テスト期間中にこなすべきワークのページ数を想定して、頭の中で大まかに予定を立ててみます。計画を立てること自体が好きだったので、楽しい想像でした。

2週間前になったら計画表を作成。前半の1週間で、ワークを追加で最低2周と、授業プリントの復習ができるように予定を組みます。ワークのページ数やプリントの名前も詳しく記入していました。後半の1週間は、苦手なところや抜け落ちているところを重点的に復習。ワークのほか、教科書の問題にも慣れておきました。

このパターンにしてから、提出期限までに余裕を持ってワークを終わらせることができて、テストの成績も好調でした。中3になってからはテスト期間にかかわらず、毎月の学習計画を立てるようにしたのですが、中2のテスト前の計画表作成の経験が生きたと思います。

ワークの答え合わせでは、重要ポイントを「ちょい足し」

社会や理科など覚える要素の多い教科では、ワークの取り組み方を工夫していました。

最初は普通に何も見ないでワークの問題を解きます。答え合わせをするときに、間違えた問題や、合っていても理解があやふやだった問題は教科書などを見直し、解いたノートにポイントを書き加えます。問題を解くときは黒、採点は赤、ポイントは青、と色分けするとわかりやすいと思います。この時点で、知識が整理されて頭に入りやすくなります。

さらに、このノートはしばらく取っておいて、また同じような問題を間違えたときにノートの該当箇所を見直します。自分で付け加えたポイントを読み返すと、すぐに知識がよみがえってきて、暗記効果が高まります。

細かい知識を問う問題にとくに効果があり、この方法を始めた中2の3学期以降は、社会の正誤問題の正答率が上がりました。

志望校選び

生徒主体の「自主自立」精神が決め手

中3になってから志望校を選び始め、同じくらいの学力の2校が候補になりました。見学に行った時の印象は、前橋女子。学校全体の雰囲気が明るそうでした。行事は、もう一つの高校。前橋女子は文化祭と体育祭を1年ずつ交互に行うのですが、もう一つの高校は毎年文化祭があります。

入試倍率などもにらみながら最後まで迷って、出願直前に前橋女子に決めました。前橋女子がよかった点の一つが、部活動の雰囲気です。中学校ではサッカー部で、マネージャーではなく選手として、男子と一緒に活動していました。高校では女子サッカー部に入ろうと決めていて、2校とも女子サッカー部があったのですが、見学した時の先輩、後輩の仲のよさが目に焼き付いていて、最後に私に前橋女子を選ばせた気がします。

受験勉強

日々の勉強時間を記録、それだけで意欲や自信がわいてくる

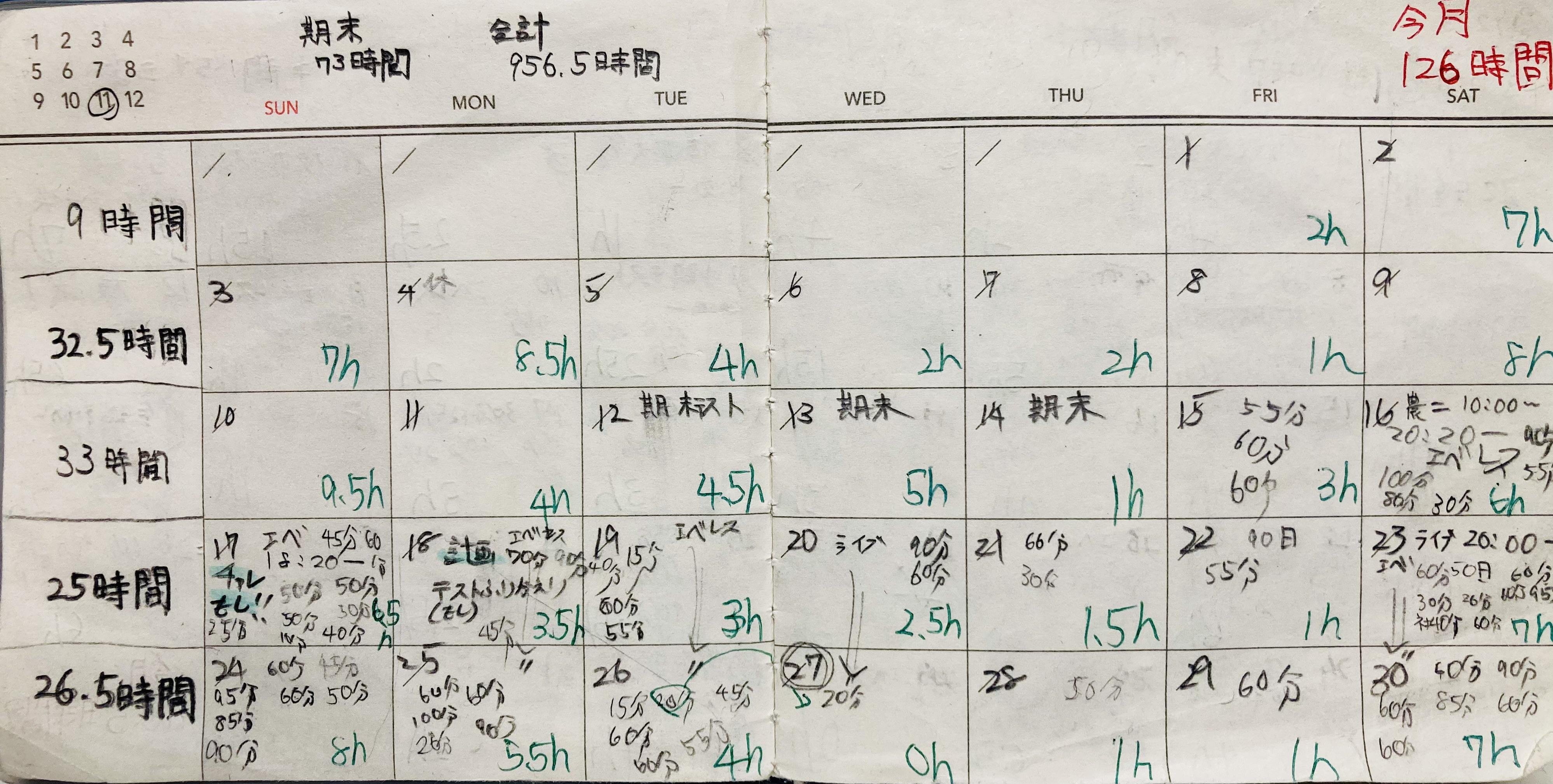

中2の2月、一つ上の先輩たちが入試に臨む姿を見て、受験を意識し始めました。それから取り組み始めたのが、毎日の勉強時間の記録。1日の終わりに、その日の勉強時間を小さなスケジュール帳に書き込みます。はじめは目標も立てずにただシンプルに記録するだけ。それでも、なにも勉強しないと「0」と書くことになってしまうので、たとえ短い時間でも必ず勉強しようと思える効果がありました。

当初は1か月60時間程度だった勉強時間が、中3の6月ごろには80時間に。秋には100時間を超え、冬には120~130時間になりました。努力が数字にはっきり表れるので、「来月はもっと増やそう」とモチベーションになりますし、増えた結果を見れば自信にもつながります。毎日の記録のおかげで、自身の成長を実感できました。

冬休みは過去問演習、ねらうは全教科80点

1か月の家庭学習時間が100時間を超えても体力的な問題はありませんでしたが、できたと思っていた問題を間違えていた時や、過去問の点数が伸びなかった時の精神的なダメージは小さくありませんでした。

全教科80点を目標にしていた過去問演習では、2月ごろでも60点や70点を取ることがしばしば。〈受験レッスン〉で過去に間違えた問題を何度も解き直しました。また、記述問題が多くてやっかいな社会は、過去問、模試、実力テストなどの記述問題を振り返って、関係する記述を教科書から探し出し、要注意ポイントとして付せんを貼って復習。「ゼミ」の教材に載っていた頻出問題の解答をそのまま暗記して、解答の「素材」として頭の中にストックもしておきました。それでも最後まで、全教科で確実に80点を取れるようにはならず…。不安を抱えたまま本番を迎えることになりました。

入試本番

ミスもあったものの、待っていたのは歓喜の瞬間

群馬県の公立高校入試は、1日目が筆記試験、2日目が面接です。筆記試験は、心配していた社会をはじめ全体的には無難に乗り切れましたが、昼休み前3教科のうち最後に行われた英語、1日目の最後に行われた理科で、「最後だ」との安心感からちょっと気が抜けてしまいました。帰宅して、解答速報を見ながら自己採点をしてみると、時制のミスや計算ミスなどがちらほら。ただ、悩んでも点数は変えられません。気持ちを入れ替えて、2日目の面接はうまく受け答えができました。

受かると信じるようにしてはいたものの、絶対とは言いきれない出来だったので、合格を知った時は思わず家の中を走り回りました。隣にいた母も合格に驚き、そしてほっとしていたようです。あれこれ口出しせず静かに見守りながら、高校選びにも付き合ってくれた母、よく励ましのおやつを買ってきてくれた父には感謝しています。

合格の秘訣

「計画」と「結果」で学習効率もやる気も上がった!

定期テスト対策にしても、受験勉強にしても、「計画」と「記録」が大きな効果を発揮したと思います。「計画」があれば、何をどれだけやればいいのかがあらかじめわかっているので、机に座ったらすぐに勉強を始められます。「記録」があれば、計画通り実行できているかのチェックができますし、積み上げてきた努力が見えるので、やる気も生まれます。

受験を通して、次に何をすべきかを自分で考えて、着実にやり遂げる力がつきました。高校生活でも、毎日の勉強時間を記録し始めています。

「進研ゼミ」で志望校合格へ!

中2の5月号おすすめ活用法

自分にピッタリな対策で 定期テスト高得点

テスト2週間前から 計画的に学習を進めましょう

ゴールデンウイークが楽しみな人もきっと多いはず。しかし中2の定期テストは、中1よりもさらに難しくなるためより準備が大切になります。定期テストがいつ実施されるか、範囲は発表されているかをお子さまと一緒に確認して、2週間前からテスト対策をスタートしましょう。

テスト2週間前からは、学校のワークや課題をしっかりこなしつつ、定期テストに向けた重要事項の暗記・演習を進めましょう。

「ゼミ」なら、テストに「出る問題」で 効率的に点数アップ

『中二講座』では、定期テストの計画と学習をサポートしています。

「ハイブリッドスタイル」の方は、テストの日程と範囲を登録し、学習法選択で「計画表」を選択することで、定期テストに向けた計画表が自動で完成します。

「オリジナルスタイル」の方は、教科ごと・ページ単位でやることを洗い出し、いつやるかを決めて〈定期テスト必勝カレンダー〉に記入しましょう。

学習は、〈定期テスト暗記BOOK〉でテストに出る図や表の形式そのまま、重要語句を効率よく暗記しましょう。よく出る図や表の形式で重要語句も暗記できるので記憶に残りやすく効率よく進められます。

問題演習は、出題形式やスピード感に慣れることが大切。「ハイブリッドスタイル」では〈定期テスト予想問題デジタル〉、「オリジナルスタイル」では〈定期テスト厳選予想問題〉をお届け。テストに「出る問題」で、本番さながらの問題演習をしましょう。